Содержание

Действие на внутренние органы.

Легче

всего понять влияния отделов вегетативной нервной системы на внутренние

органы можно, исходя из следующего (упрощенного) правила:

–

симпатическая система – это система стресса, мобилизации ресурсов;

– парасимпатическая система – это система

восстановления ресурсов.

Соответственно, при возбуждении симпатической нервной

системы произойдет расширение зрачков, увеличение частоты и силы

сердечных сокращений, расширение бронхов, выброс энергетических

субстратов (глюкозы и жирных кислот); секреция и моторика ЖКТ, напротив,

затормозятся. При возбуждении парасимпатической нервной системы

реакции будут обратными.

Отметим некоторые важные исключения из этого ориентировочного

правила.

·Некоторые органы иннервируются

только одним отделом вегетативной нервной системы (например, печень,

подкожная жировая клетчатка, большинство сосудов — только симпатическим

отделом).

·В некоторых случаях влияния обоих

отделов на один и тот же орган носят скорее синергичный характер.

Так, парасимпатические влияния вызывают эрекцию, а симпатические —

эякуляцию.

·В некоторых случаях один и тот же отдел

вегетативной нервной системы может оказывать на один и тот же орган

разнонаправленные влияния (например, вызывать и сужение, и расширение

одних и тех же сосудов).

Оба отдела вегетативной нервной системы оказывают на

внутренние органы тонические влияния –

посылают к ним постоянную импульсацию. Эти тонические влияния

для разных органов выражены по-разному: так, в покое имеются выраженные

парасимпатические, но лишь незначительные симпатические тонические

влияния на сердце; напротив, симпатические тонические влияния на

большинство сосудов весьма интенсивны, а парасимпатические –

отсутствуют.

В целом влияние СВНС на внутренние органы активирующее (кроме

пищеварения), тогда как влияние ПВНС – тормозящее (кроме пищеварения).

В

соответствии с классической схемой, внутриорганные нейроны принадлежат

к интрамуральным парасимпатическим ганглиям, и потому:

– иннервируются парасимпатическими

преганглионарными волокнами;

–выделяют только ацетилхолин;

–являются только двигательными (иннервируют

непосредственно органы-мишени).

В настоящее время показано, что на самом деле эти нейроны:

–в значительной степени автономны — большинство

из них не иннервируются никакими внешними (экстраорганными) волокнами;

–выделяют множество различных медиаторов

(пурины, закись азота, дофамин, серотонин, пептиды и пр.);

–могут быть двигательными,

чувствительными и вставочными.

Таким образом, внутриорганные нервные системы — это

самостоятельные нервные центры, не просто служащие для передачи парасимпатических

влияний, но осуществляющие собственную сложную регуляторную функцию.

Впервые это было показано для внутриорганных нейронов

ЖКТ, и действительно, они образуют самую развитую внутриорганную

нервную систему с наиболее изученной функцией. В связи с этим данную

систему называют энтеральной нервной системой,

не относящейся ни к симпатическому, ни к парасимпатическому

отделу.

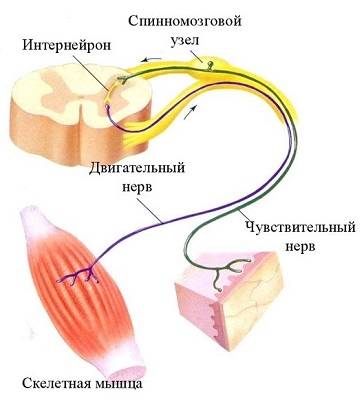

Рис. 52.

Особенности строения и функционирования вегетативной нервной системы

Рефлексы орального автоматизма

Оральный автоматизм – это реакция мышц рта на раздражитель, проявляющаяся непроизвольным их движением. Подобного рода патологические рефлексы наблюдаются в следующих проявлениях:

- Носогубный рефлекс, возникает при постукивании у основания носа молоточком, проявляется вытягиванием губ. Такой же эффект может возникать при приближении ко рту (дистанс-оральный рефлекс) или при легких ударах по нижней или верхней губе – ротовой рефлекс.

- Ладонно-подбородочный рефлекс, или рефлекс Маринеску-Радовича. Штриховые движения в области большого пальца со стороны ладони вызывают реакцию лицевых мышц и приводят подбородок в движение.

Такие реакции считаются нормой лишь для грудных детей, наличие их у взрослых – патология.

Тонические рефлексы

В норме тонические рефлексы проявляются у детей с рождения и до трех месяцев. Продолжающееся их проявление и на пятом месяце жизни может свидетельствовать о поражении ребенка ДЦП. При детском церебральном параличе врожденные двигательные автоматизмы не угасают, а продолжают развиваться. К таковым и относятся патологические тонические рефлексы:

- Лабиринтный тонический рефлекс. Проверяется в двух положениях – на спине и на животе — и проявляется в зависимости от расположения в пространстве головы ребенка. У детей с ДЦП выражается в повышенном тонусе разгибательных мышц при положении на спине и сгибательных, когда ребенок лежит на животе.

- Симметричный шейный тонический рефлекс. При ДЦП проявляется влиянием движений головы на тонус мышц конечностей.

- Асимметричный шейный тонический рефлекс. Проявляется усилением тонуса мышц конечностей при повороте головы в сторону. На стороне, куда повернуто лицо, активизируются разгибательные мышцы, а со стороны затылка – сгибательные.

При ДЦП возможно сочетание тонических рефлексов, что отражает степень тяжести заболевания.

Сухожильные рефлексы

Сухожильные рефлексы в норме вызываются ударом молоточка по сухожилию. Они разделяются на несколько видов:

- Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы. В ответ на удар молоточком по ней рука сгибается в локтевом суставе.

- Рефлекс сухожилия трехглавой мышцы. Рука согнута в локтевом суставе, при ударе происходит разгибание.

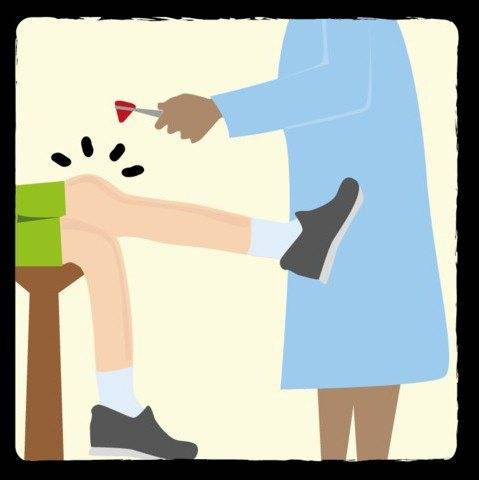

- Коленный рефлекс. Удар приходится на четырехглавую мышцу бедра, под коленной чашечкой. Результат – разгибание ноги в коленном суставе.

Патологические сухожильные рефлексы проявляются в отсутствии реакции на удары молоточком. Могут проявляться при параличе, коме, повреждениях спинного мозга.

Рефлексы стопы

Разгибательные рефлексы стопы являются ранним проявлением поражения нервной системы. Патологический рефлекс Бабинского наиболее часто проверяется в неврологии. Он является признаком синдрома верхнего мотонейрона. Относится к группе рефлексов нижних конечностей. Проявляется следующим образом: штриховое движение по наружному краю стопы приводит к разгибанию большого пальца ноги. Может сопровождаться разведением в виде веера всех пальцев ноги. При отсутствии патологии такое раздражение стопы приводит к непроизвольному сгибанию большого пальца или всех пальцев ноги. Движения должны быть легкими, не вызывающими болевых ощущений. Причиной формирования рефлекса Бабинского является замедленное проведение раздражения по двигательным каналам и нарушение возбуждения сегментов спинного мозга. У детей до полутора лет проявление рефлекса Бабинского считается нормой, далее с формированием походки и вертикального положения тела он должен исчезнуть.

Подобный эффект может возникнуть и при других воздействиях на рецепторы:

- рефлекс Оппенгейма – разгибание пальца происходит при нажатии и движении сверху вниз большим пальцем руки в области большеберцовой кости;

- рефлекс Гордона – при сжатии икроножной мышцы;

- рефлекс Шеффера – при сжатии ахиллова сухожилия.

Патологические сгибательные рефлексы стопы:

- рефлекс Россолимо – при воздействии отрывистых ударов молоточка или кончиков пальцев по внутренней поверхности фаланг происходит быстрое сгибание II-V пальцев стопы;

- рефлекс Бехтерева – такая же реакция возникает при легких постукиваниях по наружной поверхности стопы в области плюсневых костей;

- рефлекс Жуковского – проявляется при ударах по центру стопы, у основания пальцев.

Спинальные рефлексы: классификация, функции и свойства

Спинальные рефлексы: классификация, функции и свойства Рефлекторная дуга в биологии

Рефлекторная дуга в биологии

Коленный рефлекс

Коленный рефлекс

Можно ли заниматься бегом при плоскостопии и рекомендации для здоровья

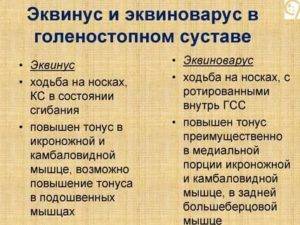

Можно ли заниматься бегом при плоскостопии и рекомендации для здоровья Эквинусное положение стопы

Эквинусное положение стопы Парез стопы: клиническая картина и методы лечения болезни

Парез стопы: клиническая картина и методы лечения болезни Какие бывают виды вальгусной деформации стопы

Какие бывают виды вальгусной деформации стопы